王杭祥教授团队在维生素C治疗炎症性肠病领域取得新进展

近日,王杭祥教授团队针对维生素C(Vitamin C,VC)在体内快速代谢等特性而难以有效治疗炎症性肠病(inflammatory bowel disease,IBD)的难题,提出了一种基于维生素C的安全可靠、可长期服用的新型药物递送策略。团队通过将维生素C与长链脂肪酸偶联,成功开发出小分子自组装型药物体系,显著提升了维生素C在炎症部位的富集和治疗效果,有望为炎症性肠病(IBD)的临床治疗提供新方案。本研究以《维生素C脂质自组装体用于缓解小鼠的炎症性肠病》(Reduction of colitis in mice by chemically programmed supramolecular nanoassemblies of vitamin-lipid conjugates)为题在《纳米生物技术杂志》(Journal of Nanobiotechnology)(IF:10.6,中科院一区)杂志发表。

炎症性肠病(IBD)包括溃疡性结肠炎和克罗恩病,是一种由胃肠道慢性炎症引发的复杂疾病,全球约有超过1000万人受到IBD的困扰。随着生活水平的改善和饮食环境的改变,我国的IBD发病率也增加显著,预计至2025年将达到150万,且发病人群偏年轻化。长期的炎症反应会导致肠道屏障损伤,增加肠道微生物与免疫系统的接触,进一步加重炎症反应,甚至可能诱发结直肠癌等严重并发症。目前,IBD的主要治疗方法包括免疫抑制剂、生物制剂和抗生素等。然而,这些治疗手段的疗效有限,且长期使用会引发感染和恶性肿瘤等副作用。因此,迫切需要一种更有效、更安全的治疗策略。

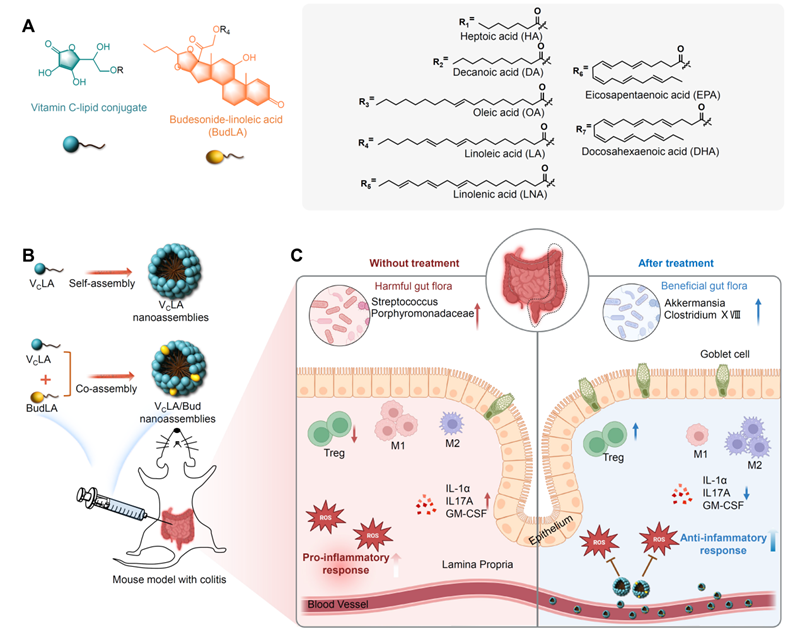

维生素C是一种天然的抗氧化剂,能够通过清除活性氧(ROS)来减轻氧化应激,改善炎症反应。然而,作为膳食补充剂的维生素C在体内快速代谢等特性限制了其作为治疗型活性分子的应用,具体包括:稳定性差,易降解;在体内代谢迅速,半衰期短;难以在炎症部位有效富集等。为了解决上述维生素C的应用难题,团队开发了一种“药物偶联及自组装”技术平台,通过将维生素C与脂质长链脂肪酸共价偶联,使脂质偶联分子能够在水溶液中自组装形成纳米颗粒,以增强维生素C的抗代谢能力,提高生物利用度和靶向蓄积能力。

图1. 维生素C的脂质两亲性分子的设计、自组装及用于高效安全的体内药物递送和炎症性肠病治疗。

在本研究中,通过酯化反应将维生素C与多种脂肪酸偶联,形成两亲性脂质分子(即同时具有亲水和亲脂特性)。这些分子在水溶液中能够自发形成纳米颗粒,从而提高维生素C抗降解能力,并增强其在炎症部位的靶向递送效率。通过前期的筛选和表征,发现亚油酸(linoleic acid, LA)与维生素C形成的纳米组装体(VCLA)具有最佳的稳定性和清除ROS的能力。小鼠结肠炎模型实验结果显示,VCLA纳米组装体能够在炎症部位有效富集,显著减少ROS水平,降低肠道损伤,减轻炎症反应。

此外,将临床常用的糖皮质激素布地奈德(Budesonide, Bud)整合至VC纳米自组装体,开发出一种联合药物递送及治疗系统。与单独使用维生素C或布地奈德相比,联合治疗在缓解炎症和保护肠道屏障方面表现出更显著的疗效,同时未对全身免疫系统造成明显抑制。

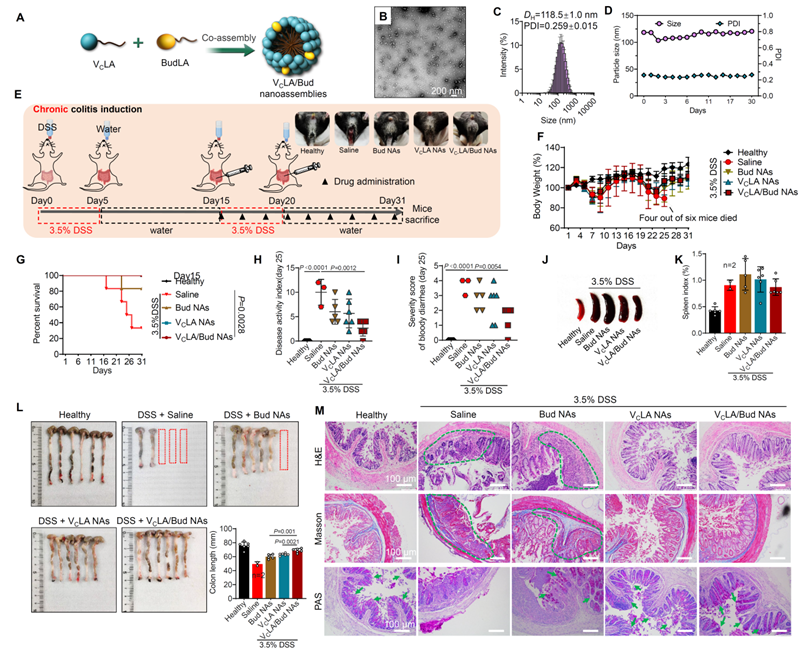

图2. 布地奈德/VC纳米自组装体在慢性炎症性肠病中的治疗作用及药效评价。通过腹腔给药,该联合自组装体能显著缓解肠道炎症和保护肠道屏障。

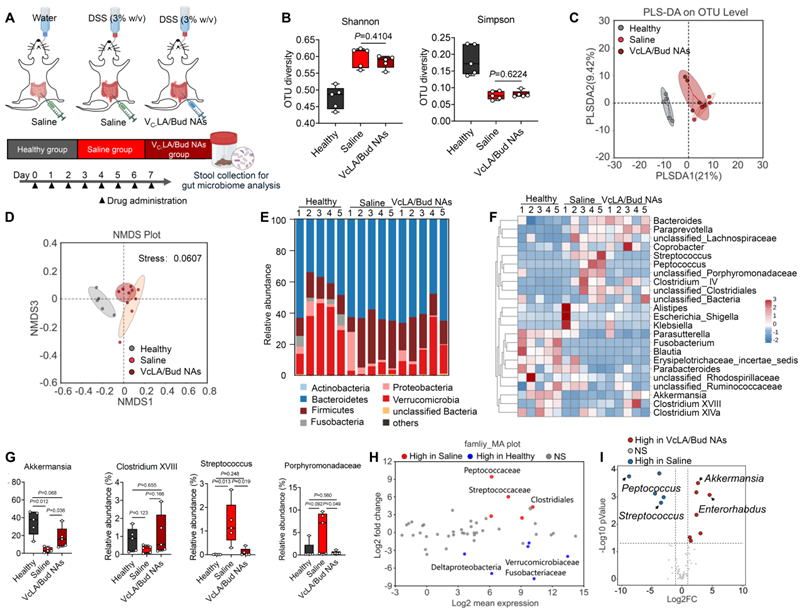

进一步机制研究表明,该布地奈德/VC自组装体药物通过降低促炎性M1型巨噬细胞的数量,增加抗炎性M2型巨噬细胞的比例,从而有效重塑肠道炎症微环境。通过靶向递送显著增强了药物在炎症部位的富集,减少了系统性副作用。此外,16S rRNA测序结果表明,慢性肠炎小鼠的肠道菌群与健康小鼠相比有显著差异;而自组装体药物显著改善了肠道菌群,使其更趋向于健康小鼠的肠道菌群。特别是经药物治疗后的小鼠肠道中,一些有益菌如阿克曼菌Akkermansia和梭状芽孢杆菌Clostridium XVIII显著增多,同时也发现链球菌属Streptococcus的显著下调。

图3. 布地奈德/VC纳米自组装体调控肠道菌群。

本研究提出了一种合成及制备简单,具有较高拓展性的小分子自组装药物递送系统,为维生素C的临床应用提供了全新的思路。该策略不仅解决了维生素C在体内的较差的药代动力学问题,还通过靶向炎症部位的富集和缓释,显著增强了其抗炎效果。此外,通过模块化设计,可结合其他抗炎药物,进一步拓展其在其他炎症性疾病中的应用潜力。

值得一提的是,该维生素C偶联分子的合成步骤简单,降解后只产生维生素C及多不饱和脂肪酸,因此安全性较高,预期具有较好的临床应用和转化前景。

科研启发

这一创新策略克服了维生素C作为治疗性活性分子的局限性,在小鼠模型中展现出了良好的抗炎作用和安全性,为IBD及其他炎症性疾病的治疗提供新思路。

该研究由济南微生态生物医学省实验室与浙江大学医学院附属第一医院合作完成,济南微生态生物医学省实验室为第一完成单位。该研究工作得到了济南微生态生物医学省实验室项目(编号:JNL-2022010B、JNL-2025007B)、山东省自然科学基金重大基础研究项目及国家自然科学基金委面上项目等经费的资助。